SPECIALE: come sta cambiando il clima delle Alpi?

La grande area che va dal Tirolo all'Alto Adige e al Veneto settentrionale presenta una densità di reti di stazioni meteorologiche tra le più alte al mondo, ma, rispetto a molte regioni circostanti, nessuna analisi climatologica attuale delle misurazioni e nessuna sinottica delle trasformazioni climatologiche su scala regionale.

L’ultima climatologia del Tirolo e delle aree circostanti risale al 1975 con dati compresi fra il 1931 e il 1960. Ma alla luce dei cambiamenti climatici molte conclusioni di quel lavoro non sono rapportabili ai nostri giorni. È nato quindi tre anni fa il progetto Interreg IV Italia-Austria "3PClim" (dove le tre P stanno per passato, presente e prospettive), con l’obiettivo di condurre un lavoro climatologico completo e uniforme che soddisfi le attuali richieste dell’area con Tirolo, Alto Adige e Bellunese, anche grazie ai nuovi metodi di telerilevamento (satelliti, radar, rilevazione dei fulmini) che aprono la via a nuove possibilità di elaborazioni climatologiche.

Inoltre sono stati analizzati i cambiamenti climatici nelle prossime decadi. Il progetto, a cui hanno partecipato il Servizio meteo provinciale e gli omologhi di Innsbruck e Arabba, ha elaborato una sorta di atlante del clima con i dati dal 1981 al 2010 e sviluppato prospettive climatiche dal 2026 al 2055 e oltre.

Fino al 1980 prevalgono le fluttuazioni di durata approssimativamente decennale con un innalzamento della temperatura di circa 0,1 °C per decade. Questo valore corrisponde essenzialmente al riscaldamento globale. A partire dagli anni Ottanta, la tendenza al riscaldamento aumenta nettamente; nell’ultimo ventennio del secolo l’incremento si aggira tra 0,6 – 1,0 °C (pari a 0,3 – 0,5 °C per decade).

Dal 1998 il trend si è leggermente smorzato. Questo effetto “plateau”, noto come hiatus, si osserva anche a livello globale (IPCC 2014). Le ragioni del rallentamento sono ancora controverse; in ogni caso pare che a incidere siano le fluttuazioni climatiche di origine naturale associate a una modifica delle correnti marine.

Lo scostamento tipico del valore annuo di una stazione dalla media regionale si aggiorna attorno ai 2 °C. Accanto all’andamento storico delle temperature si è esaminato anche lo sviluppo delle precipitazioni.. Le precipitazioni che ricadono sull’arco alpino sono causate principalmente da sistemi meteorologici a grande scala (fronti), oltre che da eventi convettivi a piccola scala nella stagione calda.

Diversamente da quanto visto per le temperature, per le precipitazioni non si evidenziano tendenze di sorta.

Per descrivere il clima recente dell’area alpina, sono state create diverse mappe climatiche. Con l‘innalzamento delle masse d‘aria umida lungo le catene montuose sono generate precipitazioni di Stau nettamente più intense sul versante montano esposto al vento, soprattutto sul margine alpino, lasciando l‘aria più secca sul lato sottovento (Föhn), specie nelle vallate intralpine.

Le Alpi calcaree settentrionali ricevono dunque elevate precipitazioni dalle correnti nordoccidentali, proprio come le Alpi meridionali le ricevono dalle correnti meridionali.

L‘esempio più drastico è dato dal dislivello improvviso che si incontra fra le Alpi dell‘Allgäu (2800 m circa), dove si registrano le cumulate medie annue più alte della regione, e la valle dell‘alto Inn (circa 700 mm). Sulle Dolomiti il passaggio è molto più morbido. La valle più asciutta della regione, inserita nel cuore delle Alpi, è la Val Venosta (530 mm).

Lungo la cresta alpina di confine le precipitazioni variano notevolmente fra gli Alti Tauri, che ricevono molte precipitazioni sia da nord che da sud, e le Alpi Venoste di Levante, più secche.

GHIACCIAI: INDICATORI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I ghiacciai montani sono indicatori sensibili dei cambiamenti climatici: risentono, in particolare, delle variazioni termiche nella stagione del disgelo e delle precipitazioni in forma nevosa.

Nelle tre regioni del Tirolo, Alto Adige e Dolomiti, l‘area complessivamente coperta dai ghiacciai montani è di 411,57 km2. La distribuzione e dimensione dei ghiacciai presenti nelle tre regioni riflettono le condizioni climatiche esistenti in zona e la topografia dei rilievi montani: nelle zone soggette a forti precipitazioni invernali, i ghiacciai tendono a raggiungere dimensioni maggiori, spingendosi anche più a valle e localizzandosi ad altitudini minori rispetto alle aree con precipitazioni invernali meno copiose (Abermann et al., 2011).

Le diverse tipologie di ghiacciai risentono variamente dei cambiamenti climatici. I piccoli ghiacciai di circo formatisi in zone all‘ombra e a notevoli altitudini subiscono attualmente meno cambiamenti rispetto ai grandi ghiacciai vallivi. L‘adattamento dei diversi tipi di ghiacciaio alle nuove condizioni climatiche non avviene in contemporanea (Abermann et al., 2009).

Malgrado due periodi di avanzamento, i ghiacciai presenti nelle tre regioni risultano in generale ritiro a partire dalla Piccola Era Glaciale, con bilanci di massa che negli ultimi decenni sono sempre più in negativo.

I parametri climatici responsabili di queste reazioni sono dati dalla temperatura regnante nella stagione di ablazione (da maggio a settembre) e dalle precipitazioni nevose cadute durante la stagione di accumulazione (da ottobre ad aprile).

IL FUTURO DEL CLIMA

Per evidenziare tendenze e variazioni climatici probabili nei prossimi secoli, si è simulato il clima futuro con un modello regionale (COSMO, Climate Limited-area Model).

I risultati mostrano, che l’aumento termico globale si ripercuote anche sull’intera regione con variazioni previste della temperatura molto simili su ampie aree. Ciò significa che le temperature nella regione di indagine tenderanno quasi uniformemente a crescere, prima lentamente, di circa 1,5 °C rispetto al livello odierno, fino al periodo compreso fra il 2026 e il 2055, e poi di circa 3,8 °C fino alla fine del secolo.

A seconda dei diversi scenari di emissione, stando alle valutazioni IPCC (AR5 2013) è da ipotizzare a livello globale un aumento della temperatura da 1 a 2 °C entro la metà del secolo e di 1,5 – 4 °C per la fine del secolo. La previsione si spiega con le maggiori variazioni termiche che interessano le superfici terrestri rispetto a quelle oceaniche che confluiscono nel calcolo della temperatura media globale.

I calcoli delle precipitazioni nelle decadi a venire mostrano un forte grado di incertezza. Le proiezioni climatiche segnalano tendenze, ma tutte le conclusioni qui vanno fatte rientrare nella categoria di “incertezza”.

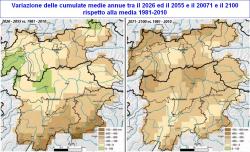

La cumulata annua media dovrebbe tendere a ridursi, secondo il modello, nel corso del secolo. Dapprima in misura lieve, fino al periodo 2026 – 2055, e poi in maniera più marcata fino al 2071 – 2100. Per la fine di questo secolo scenderanno annualmente fra i 160 e i 180 mm di pioggia in meno, con cali lievemente più marcati a nord e sulla cresta alpina di confine.

In conseguenza delle più frequenti perturbazioni da ovest, le precipitazioni invernali tenderanno probabilmente a crescere in misura lieve, mentre le estati saranno più asciutte per la maggiore frequenza di situazioni di alta pressione (Haslinger et al. 2015).

Autore : Fonte Aineva, autore Philipp Tartarotti, report con adattamento di Alessio Grosso